本日の一冊

朝、冷蔵庫を開けたら、牛乳パックに「今日は会議だぞ」と書いてあった。

昼、公園を歩いたら、ハトに「原稿の締め切りは?」と聞かれた。

夜、パソコンを立ち上げたら、キーボードが「今日はもうやめとけ」と諭してきた。

──あんり収穫祭は、本について語りつつ、物にまで説教される男です。

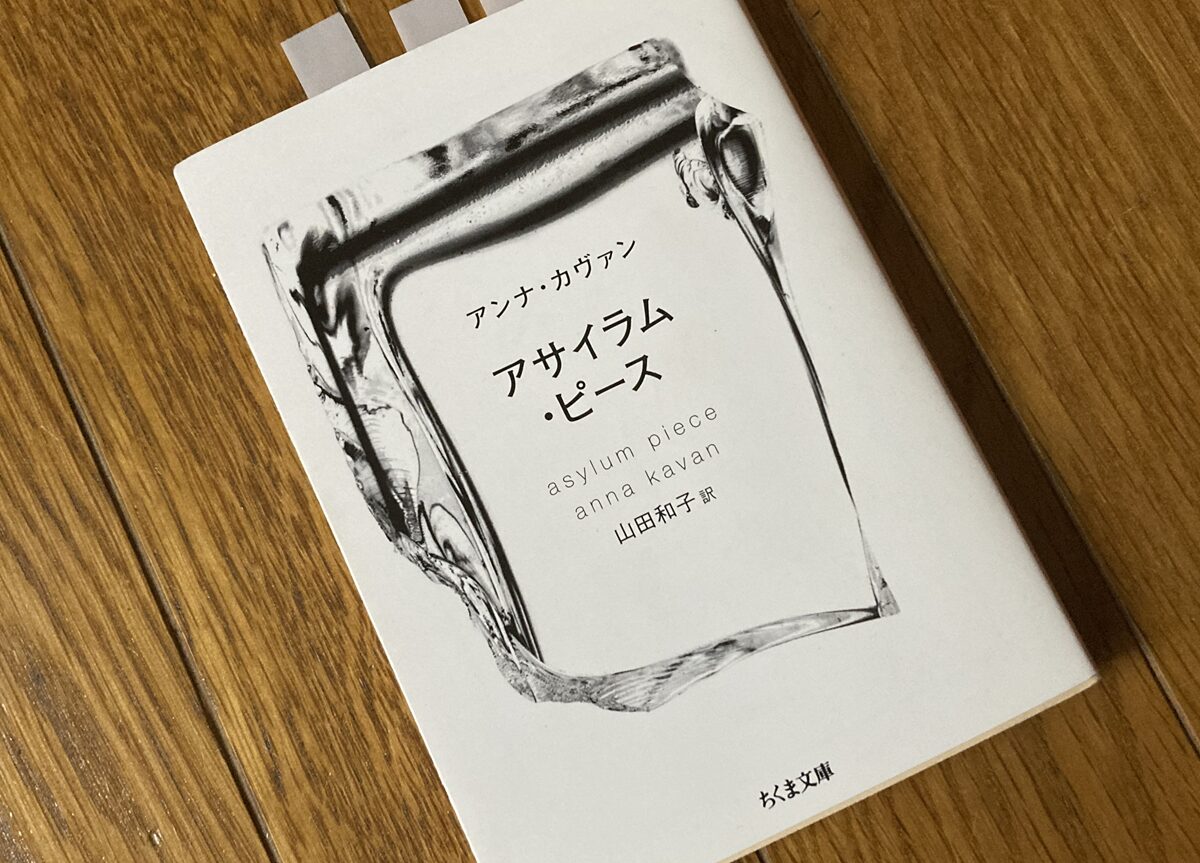

そんな私が今日紹介するのは、アンナ・カヴァン『アサイラム・ピース』。

氷のように冷たく、不条理に満ちた「出口なし」の感覚を描き切った、20世紀文学の隠れた傑作です。

書籍情報

著者:アンナ・カヴァン

訳者:山田 和子

出版社:筑摩書房 (ちくま文庫)

発売日:2019/7/10

文庫:240ページ

不条理の女王、アンナ・カヴァン

アンナ・カヴァン(1901–1968)。本名ヘレン・ファーガソン。

イギリスの作家で、最初は別名義で小説を書きましたが、本作『アサイラム・ピース』(1940年)から「アンナ・カヴァン」と名を改めます。

精神の不安定さとヘロイン常用という暗い影を抱えながら、冷たい筆致で世界の不条理を描き続けました。

代表作は終末小説『氷』。まさに彼女の名を決定づけた「冷たい熱狂」の傑作です。

本の内容と魅力

『アサイラム・ピース』は、カヴァンが自らの闇と対峙しながら書き上げた最初の傑作です。

短編11篇+中編「アサイラム・ピース」+短編2篇という構成で、どの作品も「出口のない不安」がテーマになっています。

例えば掌編「敵」。

この世界のどこかに敵がいる。執念深く容赦のない敵が。でも、私はその名を知らない。顔も知らない。

敵は突如として現れ、私を裁き、監禁し、拷問する。

理由はわからない。抵抗もできない。

ただ「そこにいる」というだけの存在。

この「見えない敵」は、カヴァンが生涯抱えた心の病、あるいは現実そのもののメタファーかもしれません。

中編「アサイラム・ピース」

舞台は精神療養所=クリニック。

そこで暮らす人々の孤独と、不条理な人間関係が、複数の視点から描かれます。

「私」だけでなく、他の患者、看護師、医師…それぞれの視点が積み重なり、出口のない世界が立体的に浮かび上がります。

タイトルの“アサイラム”には「療養所」と「避難所」の二つの意味があり、そこに込められた皮肉も見逃せません。

読むとどうなる?

『アサイラム・ピース』を読むと、こんな体験ができます。

- カフカの系譜を継ぐ、不条理文学の冷たい魅力に浸れる

- 精神の闇と向き合いながらも、それを客観的に描き切る筆力に圧倒される

- 「不安」という普遍的テーマを、文学がどう表現しうるのかを考えさせられる

出口のない閉塞感や孤独を、ただ恐れるのではなく、作品を通じて「見つめる」ことができる。

それがアンナ・カヴァンの魔力です。

こんな人におすすめ

- カフカ、ベケット、カミュのような“不条理文学”が好きな人

- 精神世界や夢と現実の境界に関心がある人

- 普通の文学に飽きてしまった人

- 氷点下の読書体験をしたい人

さらに読むなら

アンナ・カヴァンをもっと知りたい人におすすめの関連書籍:

- 『氷』(ちくま文庫)

迫り来る氷の終末世界を描いた代表作。全人類の震えを呼んだ冷たい熱狂の名作。 - 『ジュリアとバズーカ』(文遊社)

「私は本当はここにはいない」──孤独と幻想を描いた繊細で美しい短篇集。

まとめ

『アサイラム・ピース』は、アンナ・カヴァンという作家の誕生を告げた最初の傑作。

そこに描かれるのは、ただの不安や鬱ではなく、人類が共通して抱える「出口のない不条理」です。

冷たいけれど美しい。

怖いけれど癒される。

読んだ後に残るのは、凍りつくような孤独と、それでも生きていることへの奇妙な実感。

冷凍庫のアイスを食べ忘れても構わない。

この本を手に取ったこと自体が、あなたの“アサイラム”になるかもしれません。